どの試験でも対策といえば…過去問!

しかも模試と違って、都立高校入試の過去問は無料で手に入ります!

※直近年度(2025年度入試)の過去問はこちらからダウンロード可能です。

しかし実は解く時期や順番を間違えてしまうと、とてももったいないことに!

逆にそれらを気を付けることで、志望校の選定や苦手分野の対策に大活躍します。

今回はなかなか難しい都立高校入試の過去問の活用方法について、詳しく解説します。

まとめ

- 過去問は1月中旬(冬休み後)から

- 過去問を解く目的は、大きく4つ

- 目的①:本番の出題形式と解答方式を知る

- 目的②:時間配分を知る

- 目的③:合計点で合格基準点を超えられるかを知る

- 目的④:弱点を知る

- 1月中旬より早く解いてしまうと、「まだ習っていないので解けない」になってしまう

- 中学3年生内容を11月までに学習 → 中学3年間の総復習を冬休みまでに終える → その後に実戦形式で過去問に取り組むのがベスト

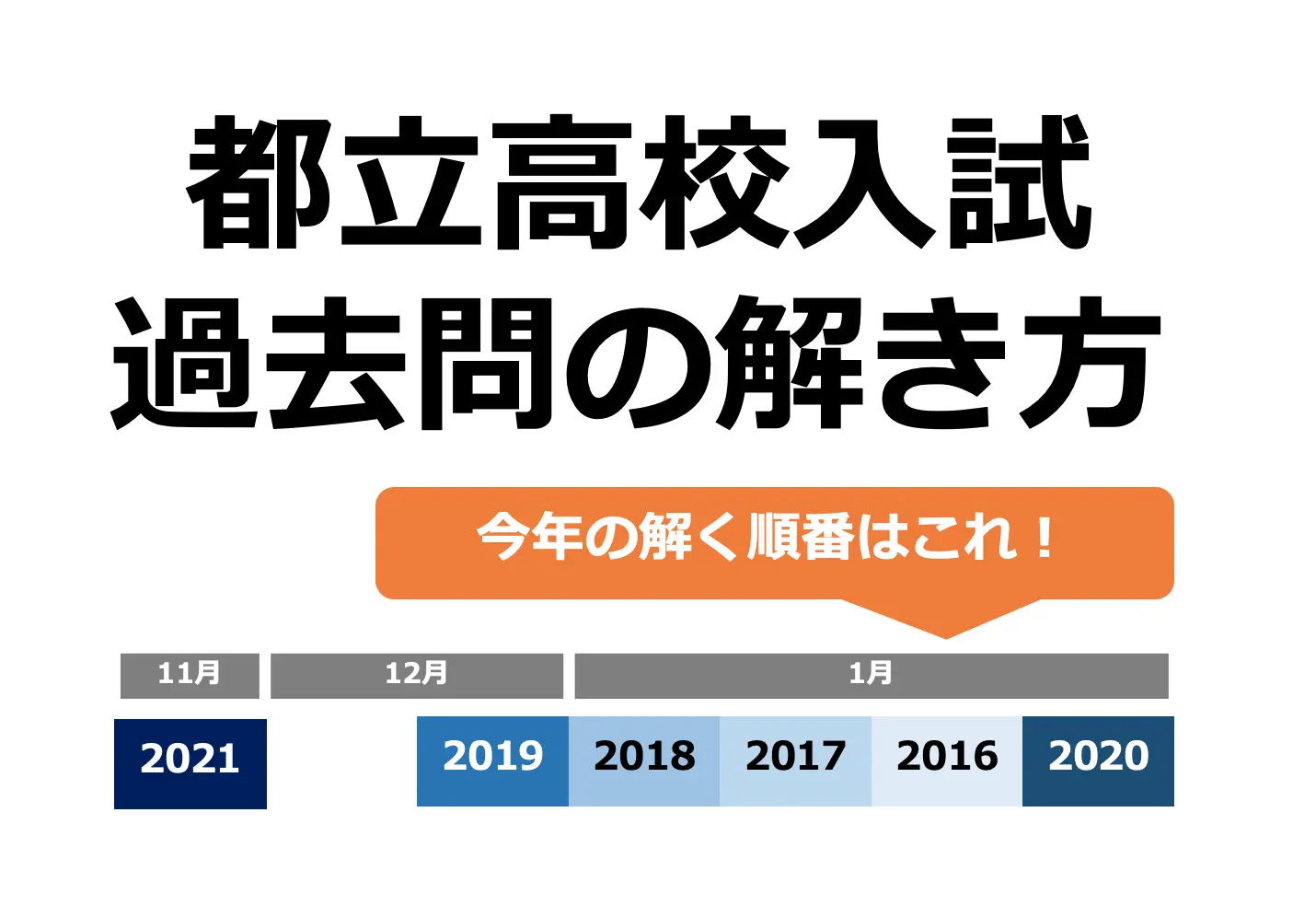

- 過去問6年分、取り組む順番は?

- 今年は2019年度を1月から解き始める

- 2025年度(一番最近の入試)を最後に

- ただし、2021年度入試は新型コロナウイルスによる自粛期間の影響で試験範囲が狭まっているので、飛ばしてOK

- 過去問の取り組み方(まとめ)

- 本番を意識して、タイマーを活用

- コノ塾の時間配分を参考に、見直し時間を確保して解く練習を重ねる

過去問は1月中旬(冬休み後)から!

過去問を解くのは、1月中旬(冬休み後)からです!

「なんで11月や12月からやっちゃダメなの?」と思うかもしれませんが、ダメなわけではありません。

ただ、過去問を解く目的を考えると、1月中旬(冬休み後)から解くのが一番良いのです。

過去問を解く目的は、大きく4つ

過去問を解く目的は、大きく4つあります。

- 目的①:本番の出題形式と解答方式を知る

- 目的②:時間配分を知る

- 目的③:合計点で合格基準点を超えられるかを知る

- 目的④:弱点を知る

これらを説明した上で、なぜ12月下旬がオススメなのかを説明します。

目的①:本番の出題形式と解答方式を知る

都立高校入試問題は、定期テストの問題とは大きく異なります。

たとえば英語。

定期テストでは単語の穴埋め、並べ替え、和訳などがありますよね。

しかし都立高校入試問題では、それらは一切出題されません。

それよりも長文読解の問題が多く、長文を理解できる能力とリスニング能力が求められます。

ただ「長文読解の問題が多い」とだけ言われても、どこをどう勉強したらいいのかわかりませんよね。

だからこそ過去問を解いてみて、「あ、こういう問題があるのね!」と理解してほしいのです。

ここでは英語と数学に重点を置き、過去問を通じて「知って欲しいこと」を列挙してみます。

〈英語〉

英語の入試問題は、定期テストと大きく異なり、長文がとても多いです。

そのため、英単語の理解力が求められます。

気づいて欲しい点:

- 構成(リスニング、英作文、長文読解が主)

- 文章量がどのくらいか

- 単語がどの程度わかるか

- 記号で答える問題が多いこと

- 解答の選択肢も長い英文であること

〈数学〉

数学の入試問題は、出題の単元と順番と難易度が毎年ほぼ同じです。

つまり、毎年似たような難しさの似たような問題がほぼ同じ順番で出ます。

気づいて欲しい点:

- 案外簡単な計算問題も出る

- 大問内での難易度が全然違う(大問の最初の問題は簡単)

- 構成(証明、作図がある)

- 選択式の問題はほぼない

◎出題形式と解答方式を知るための解き方

ずばり、今からやる年度とは別の年度の答え(模範解答)を先に見てから解きましょう。

- 今からやる年度とは異なる年度の答え(模範解答)を見る(今から2025年度の問題を解くなら、2018年度の解答を見る)

- 解答方式(記号選択 / 語句記述 / 証明 / 作文など)と問題数を確認

- タイマーを使って、解くのに何分かかるか?を測りながら取り組む。しかし、時間は気にせずに全力で解いてみる

※時間配分については、次の項目で練習方法を説明します!

目的②:時間配分を知る

コノ塾では、英語・数学・国語の時間配分をブログ記事で公開しています。

国語・数学・英語の時間配分については、以下のブログをご参照ください↓

- 【都立国語対策】直前に読んで10点UPも!?国語の時間配分と取り組む順番

- 【都立数学対策】過去問の正答率から見える数学の時間配分と必ず守りたい3つのルール

- 【都立英語対策】英語の時間配分と要注意問題5選(今からできる対処法つき!)

しかしこれらの記事を読むにあたって、一度は過去問を解いていないと、内容が理解しづらいと思います。

なので時間配分の練習は、過去問を1度解いてみた2回目以降をオススメします。

〈目的〉

- 問題文を読むペース(正確さとスピードのバランス)を掴むこと

- 飛ばす問題を見極めること

- 問題を解く順番を決めておくこと

- →詳しくはブログ記事を参照

◎時間配分を知るための解き方

タイマーを活用して、時間配分を測りながら解きましょう。

- はじめは「カウントアップ方式」で解いてみる

- 慣れてきたら「カウントダウン方式」で解く

〈カウントアップ方式〉

- タイマーをカウントアップでかけてスタート

- ひととおり解き終わったらタイマーをストップ

- ブログ記事の時間配分と比較して、何分オーバーしたか見てみる

→目標時間以内を目指していく

〈カウントダウン方式〉

- タイマーで制限時間をかけてスタート(制限時間はブログ記事参照)

- 時間以内に解けなかった問題は飛ばす

- 制限時間が来たら終了

→解くべき問題はすべて正解できるようにする

目指す志望校の合格ライン(合格基準点)をもとに各科目でとらなければいけない点数を想定し、その点数を越えるために正解するべき問題(解きやすい問題や、解法のパターンが決まっている問題)を優先して解きます。不要な問題(難しすぎる問題や、時間がかかりすぎる問題)は思い切って飛ばせるようになりましょう。

目的③:合計点で合格基準点を超えられるかを知る

志望校を受験すべきかどうか(出願するか)を判断する際、模試の志望校判定を参考にすることも多いと思います。しかし、志望校判定は模試各回の受験者数や受験者層によって変動しますし、入試が近づくにつれ判定が厳しくなるなど、時期ごとのズレがあることに注意が必要です。

そこで過去問を活用します。「過去問の得点が、昨年度の合格者の合格ライン(合格基準点)を上回っているか」で合格可能性を測ることができます。

過去問を使って志望校に出願するかを判断する場合、

① 合格基準点を上回っていて、正解するべき問題の正答率が安定して90%を超えている場合

② 合格基準点を今は下回っているが、正解するべき問題の正答率が90%に近づいていっている場合

が、出願にGOサインを出す大きな目安となります。

① 合格基準点を上回っていて、正解するべき問題の正答率が安定して90%を超えている場合

過去問を複数回(最低3回)取り組み、合格基準を上回っている点数で、かつ正解するべき問題レベルの正答率が90%以上であれば、自信をもって志望校に出願しましょう。

なぜ正解するべき問題レベルの正答率が重要かというと、いわゆる「ラッキー」で点数が取れていて、合格基準を上回っているだけでは合格の可能性が低くなるからです。

1つ例を出してみましょう。次のような生徒・状況を考えてみてください。

- 5科目合計の合格基準点が350点の高校を志望しています

- この場合、1科目あたりの目標点数は70点です。英語で70点以上取ることを目指します

- 大問4の長文問題は、文章を読むのに時間がかかり、1つ1つの選択肢も英語で長めの文になっているので、優先度を下げ、解けなくてもOKという問題に位置付けています

- 今回の過去問では、残り時間3分で大問4の答えを適当にマークしたら、奇跡的に全問正解で28点(4点×7問)が獲れて、合計78点で目標点数をクリアしました

この状態がいわゆる「ラッキー」です。確かに目標点数である70点はクリアしましたが、本来は解けなくてもいい問題で点数を稼いで、正解するべき(正答率が高い)問題で正解して点数を獲れていません。

もちろん入試本番でラッキーが続けば嬉しいですが、現実はそう甘くありません。なのでただ合格基準点を上回っていればいいのではなく、正解するべき問題で確実に正解し、正答率が90%以上で安定しているか?という視点を持つことが重要です。

② 合格基準点を今は下回っているが、正解するべき問題の正答率が90%に近づいていっている場合

では、合格基準点を下回っているのであれば、すぐに志望校を変更した方が良いのでしょうか?

答えは No です。

なぜならば過去問を始めてから入試本番までは約6週間あり、その期間に適切な学習を積めば点数はギリギリまで伸ばすことができるからです。

そこで重要になるのが、「② 合格基準点を今は下回っているが、正解するべき問題の正答率が90%に近づいていっている」という基準です。

過去問を複数回(最低3回)取り組み、正解するべき問題レベルの正答率が90%に近づいている傾向があれば、

少し遅れて合格基準点に到達する可能性が高いため、現在の志望校を維持しましょう。

ただし、この場合油断は禁物です。まだ安定して合格基準点を超えているわけではありませんから、念のため志願変更先の都立高校や、私立併願への進学可能性は考慮しておく必要があります。保護者の方とよく相談して、ご家庭の意思を固めておくことが重要です。

◎志望校の予想合格ラインは?

基本的には進学研究会様(Vもぎ)が出している合格のめやすを参考にすることをオススメします。

コノ塾では進学研究会様と提携の上、各高校ごとの具体的な合格基準のデータを用意しております。

ちなみに昨年度(2025年度)の総合得点の合格のめやすは、

- 町田高校:825

- 調布北高校:800

- 狛江高校:770

- 小平南高校:720

- 成瀬高校:695

でした。合格のめやすは毎年変動があるため、コノ塾では最新のデータをもとに進路指導・入試学習指導を実施しています。具体的なアドバイスを受けながら過去問を進めたいという方は、ぜひコノ塾で一緒に勉強しましょう。

なお、総合得点を計算する上での内申点の換算方法はこちら↓

【内申点×都立高校】都立町田・狛江・成瀬高校を目指す場合の内申点まとめ!

目的④:弱点を知る

過去問で間違えた問題を見ることで、自分の弱点を知ることができます。

そのためにも「解き直し」と「学び直し」が大事です。

※今回は概要をまとめます。「過去問を使った学び方」については、今後別のブログ記事で公開します。

◎解き直し

解き直しとは、

- 勘で答えた、または間違えた問題を

- 解説を確認した上で

- もう一度自力で解いてみること

です。

ゴールは、次に同じ問題が出たときに、適切に考えて(「答えの記号を覚えてる!」ではなく)自力で解けるようにすることです。

◎学び直し

学び直しとは、正答率表などを参考にして、正解するべき問題だが間違えてしまった問題について

- どの単元

- どういう出題形式

なのかを知って、同じタイプの問題に戻って改めて学習することです。

たとえば、

- 数学:大問1の平方根を使った計算を忘れていた。関数は大丈夫だけど、平面図形がよくわかっていない。

- 理科:水の電気分解と、電力と熱量の話は完全に忘れている。

- 社会:室町時代の将軍はわかるけど、文化の問題はほとんどわからなかった。

などの場合、この単元を学び直します。

過去問を使った学習方法については別記事でまた紹介いたします。

なんで1月中旬からなの?それは、4つの目的のため

過去問を解くのは1月中旬(冬休み後)からという説明をしました。

- 目的①:本番の出題形式と解答方式を知る

- 目的②:時間配分を知る

- 目的③:合計点で合格基準点を超えられるかを知る

- 目的④:弱点を知る

上記を達成するためには、本番と同じような条件・状態・状況で解くことが必須です。

しかし1月中旬より早く解いてしまうと、「まだ習っていないので解けない問題」が出てきてしまいます。

「まだ習っていないからわからない」では、上記の目的を達成できません。

1月中旬以降であれば、過去問で出る範囲のほとんどは勉強済みになるので、

本番と同じような状態で過去問に取り組むことができ、上記の目的を達成できます。

過去問6年分、取り組む順番は?

ずばり古いものから順に解きましょう。

たとえば2026(令和8)年度入試に向けては ** 2019年度、2020年度、2022年度、2023年度、2024年度、2025年度の順番** で解きましょう。

※2021年度は新型コロナウイルスの自粛期間の影響で、試験範囲が削減された年度です。普段の出題形式と異なるので、この年度は飛ばしてOKです。

それからは週に1年分のペースで解きます。

志望校の選定にも関わるため、2月上旬の都立高校の願書取り下げ・再提出までに終わらせるようにしましょう。

過去問の取り組み方

-

高校入試本番に近い形で準備をする

- 過去問を用意する

- 直近年度(2025年度入試)の過去問はこちらからもダウンロードできます

- 6か年の冊子は書店等で購入する必要があります(声の教育社様刊のものがオススメです)

- 問題冊子と解答用紙をできれば印刷して用意する

- 筆記用具も鉛筆と消しゴムなど本番に近いものを用意する

- 時間をメモするための紙を用意

- 過去問を用意する

-

科目は本番と同じ時間に解く

- 都立高校入試の本番の時間割通りの通りの時間で解く

(参照:東京都教育委員会『東京都立高等学校入学者選抜実施要綱』)

- 都立高校入試の本番の時間割通りの通りの時間で解く

-

タイマーを用意する

-

タイマーをかけてスタート

- 時間配分の通りにタイマーをセット

-

タイマーがなったら、いったん終了

- 終わっていなかったら、印をつけて引き続き取り組み、終わらせる

- 何分オーバーするかを測ってメモする

-

答え合わせ

-

解き直しと学び直し(今後記事で紹介します)

まとめ

- 過去問は1月中旬(冬休み後)から

- 過去問を解く目的は、大きく4つ

- 目的①:本番の出題形式と解答方式を知る

- 目的②:時間配分を知る

- 目的③:合計点で合格基準点を超えられるかを知る

- 目的④:弱点を知る

- 1月中旬より早く解いてしまうと、「まだ習っていないので解けない」になってしまう

- 過去問6年分、取り組む順番は?

- 今年は2019年度を最初に

- 2025年度(直近年度)を最後に

- 過去問の取り組み方(まとめ)

- 本番を意識して、タイマーを活用

- コノ塾の時間配分を参考に、見直し時間を確保して解く練習を重ねる

過去問をうまく活用して得点UP+合格を目指そう!

今回紹介した方法で解いてみて、ぜひ過去問を最大限まで活用してください!