2021年度/令和3年度の都立高校入試(前期)が2/21(日)に迫ってきています。

都立入試の過去問や対策をやってるよ!という方も多いのではないかと思います。

ところで、いきなりですが、 都立入試の 数学、全問やろうとしていませんか??

それがもしかしたら伸び悩んでいる、思うように点数が伸びない原因かもしれません。

都立入試の数学は英語や国語など他の問題と異なり、一部の受験生を除いて 全問やろうと思ってはダメ です。

都立高校入試の勉強をしている生徒たちを見ていると、数学は

解く順番と時間配分など問題への取り組み方を工夫するだけで、10点上がることも少なくありません。

この記事では、都立高校入試の【数学】について、

過去問の正答率から見えてくることをもとに、

- 点数別のやるべき問題やるべきでない問題

- 解く順番と時間配分

- 当日の試験を受ける際、数学ではとくに注意したいこと

などの対策方法についてお話しようと思います。

(とっても長いです!笑。時間がない!という方は、はじめの「まとめ」と「時間配分と3つのルール まとめ」をご覧ください。なぜそうなのか?が気になる方は続きをご覧ください)

【都立数学対策】まとめ

- 数学は 「やらない問題」を決めておく=問題をしぼる ことがキモ。

- しぼった問題を確実に正解しにいくことに集中する。

- 「やらない問題」に手をつけるのは、他の問題の見直しも終わった後。

【都立数学対策】問題のしぼり方

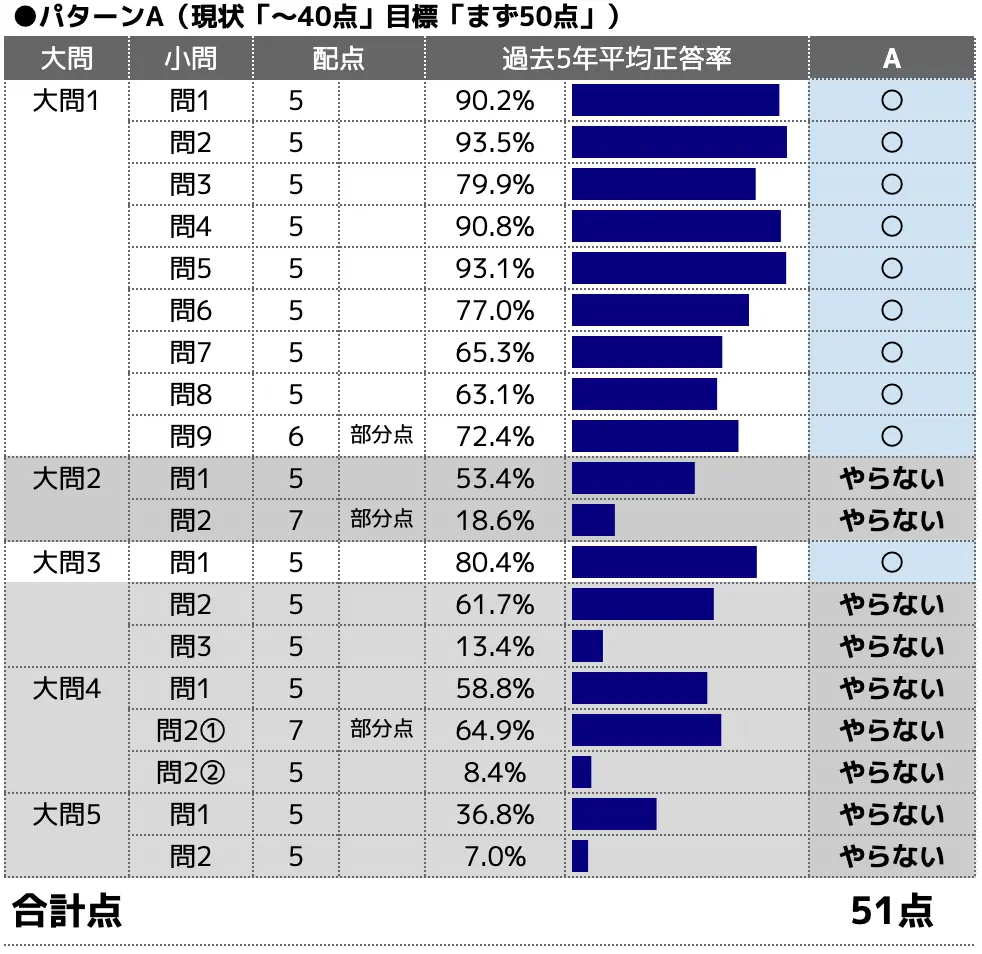

- パターンA:現状「〜40点」程度、目標「まず50点」

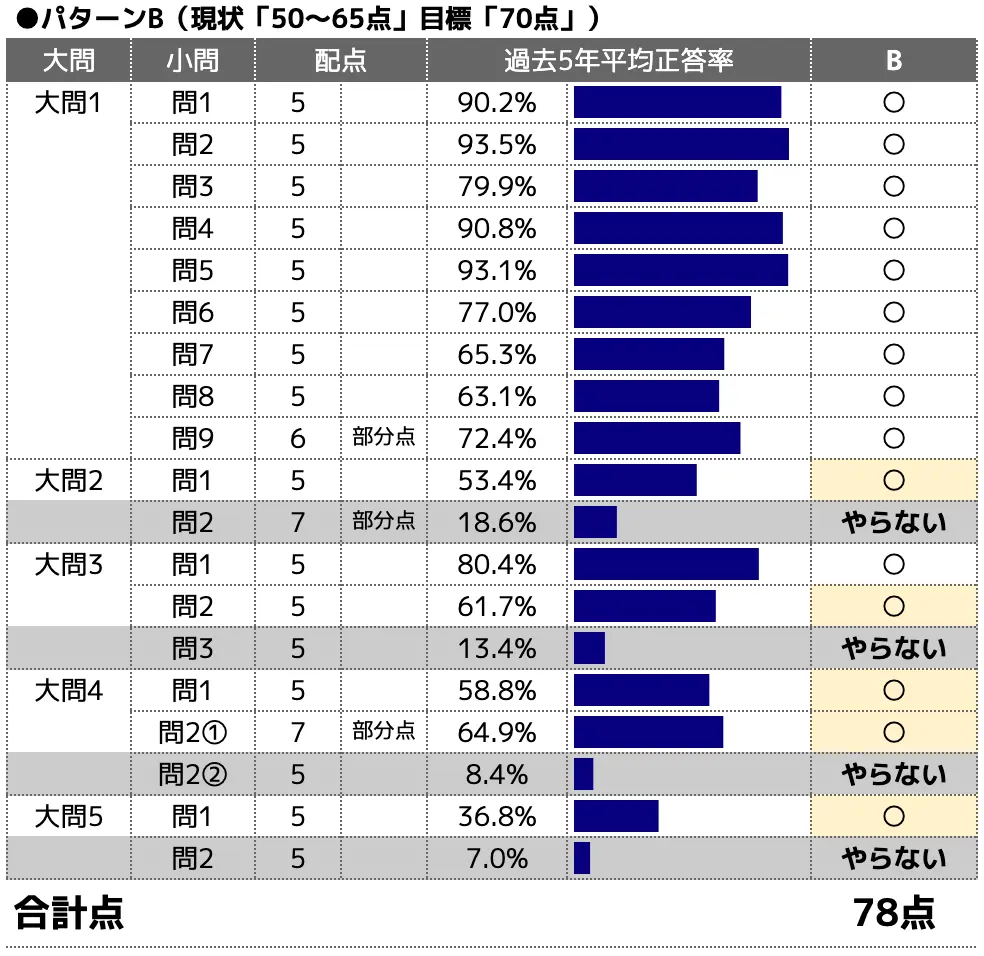

- パターンB:現状「50〜65点」程度、目標「70点に乗せる」

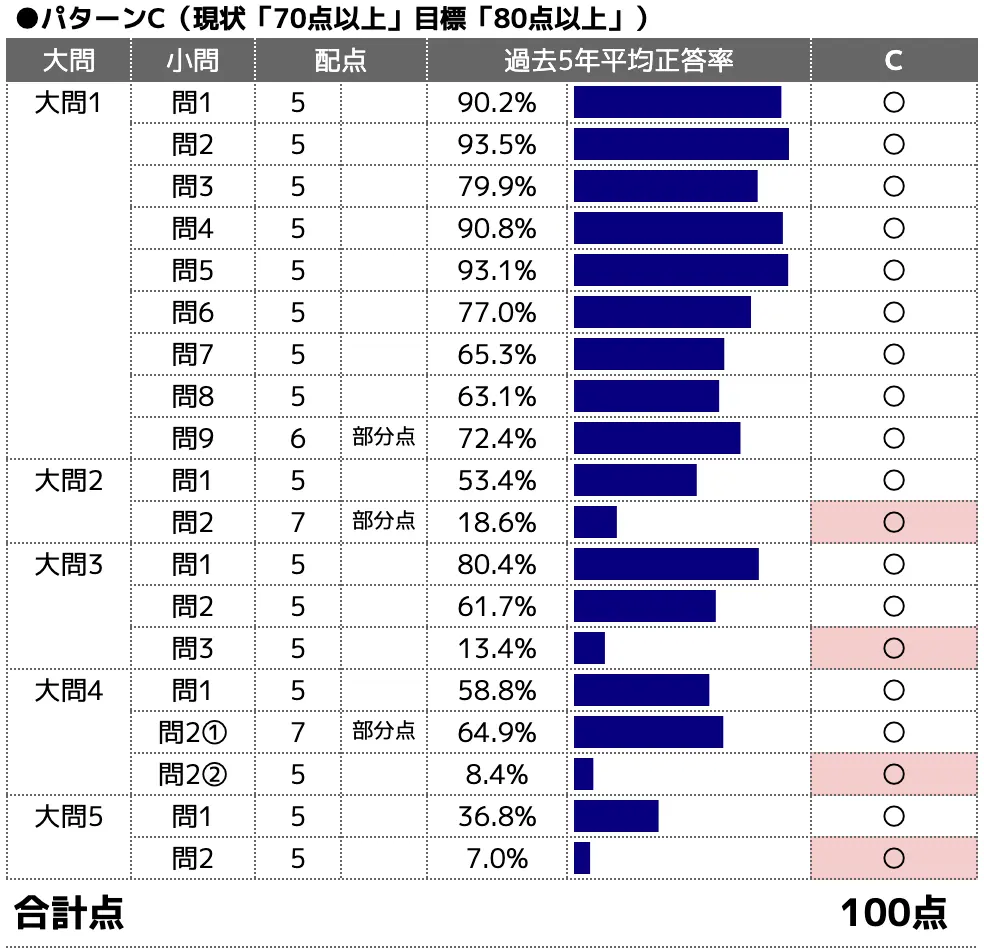

- パターンC:現状「70点以上」、目標「80点以上」

時間配分と3つのルール まとめ

- これは超えないようにしたいという時間配分

パターンAの時間配分

- 数学では、「大問1」と「大問3の問1」だけ確実に得点しにいく。

- 見直し2回目では、見直し1回目で答えを変えたものだけを、もう一度解き直す。

パターンBの時間配分

- 「大問2、3、4、5の最後の問題」に手を出すのは、見直しもやりきった後。

- パターンBの78点分を正解すれば上位20-30%に入る。

パターンCの時間配分

- 「全部やる」が基本。

- 苦手分野がある場合、その大問の最後の問題を「やらない問題」に。ただし2問まで。

- 高得点を狙うが、あまりのねばりすぎにとくに注意。

【都立数学対策】3つの対策ルール

-

ルール①:「やらない問題」は見直し後

→「正解を狙う問題」のミスをなくすこと。「二兎追うものは一兎をも得ず」にならないようにする。 -

ルール②:「3分」思いつかなかったら飛ばす

→ 途中に難しい問題が混ざっていることあり。易しい問題まで解く時間がなくなってしまうことを避ける。 -

ルール③:「答えが出せた問題」の見直し優先

→ まず「答えが出せた問題」を落ち着いて解きなおす。一度わからなかった問題が、あとでわかるというケースは試験内にはあまりない。

都立高校入試の数学ってどんな問題?

試験時間は 50分です。

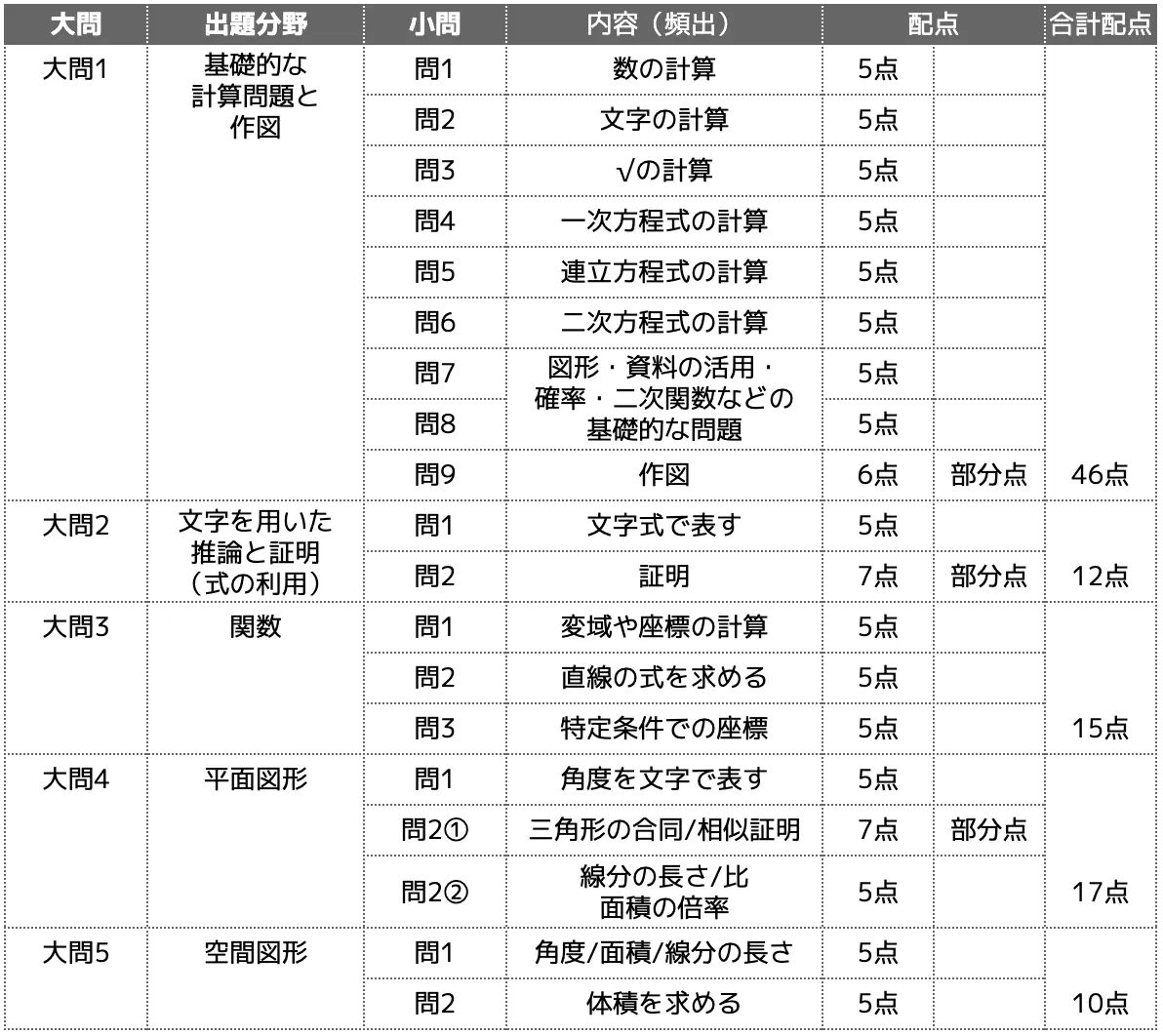

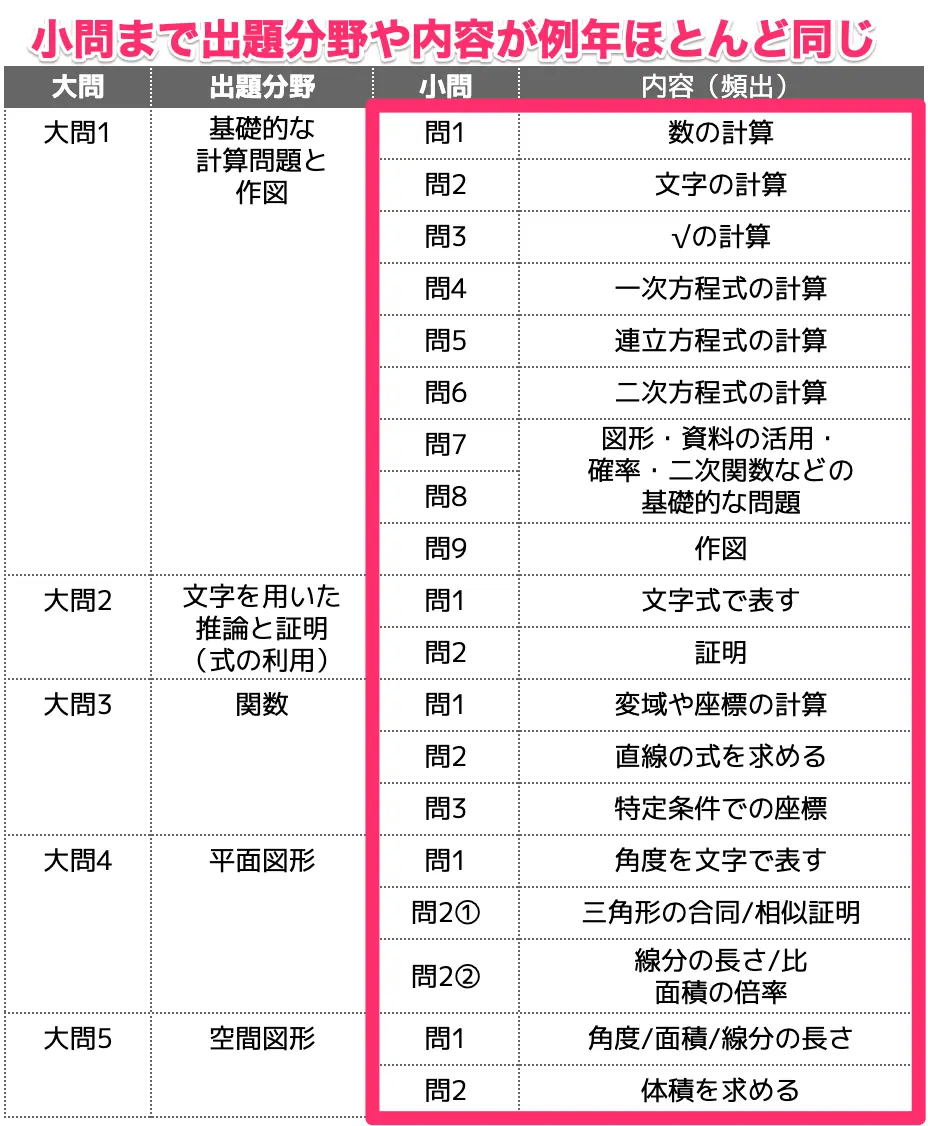

実は都立入試の数学は、小問まで「どんな内容が出るのか」を言えるのです。

つまり、 問題ごとの出題分野が、例年ほとんど変わらない のです。

これが後の話とも関係してきます。

実際の都立高校入試の数学の過去問は、東京都教育委員会のサイトからダウンロードできます。

→都立高等学校入学者選抜 学力検査問題および正答表等

どの問題を捨てるかを事前に決めておく

結論から言うと、都立入試の数学は

「やらない問題」を決めておく=問題をしぼる

これがキモとなります。

そして、

「やらない問題」に手をつけるのは、あくまで「正解を狙う問題」の見直しも終わって時間が残ったときだけにする。

これが基本的な進め方になります。

理由は

- 1:計算ミスが怖いし、選択肢がないのでミスにも気づきにくいため

- 2:焦ると深く考えなくなり、簡単な問題もミスしやすくなるため

- 3:難しい問題は時間を浪費するだけになりやすいため

です。

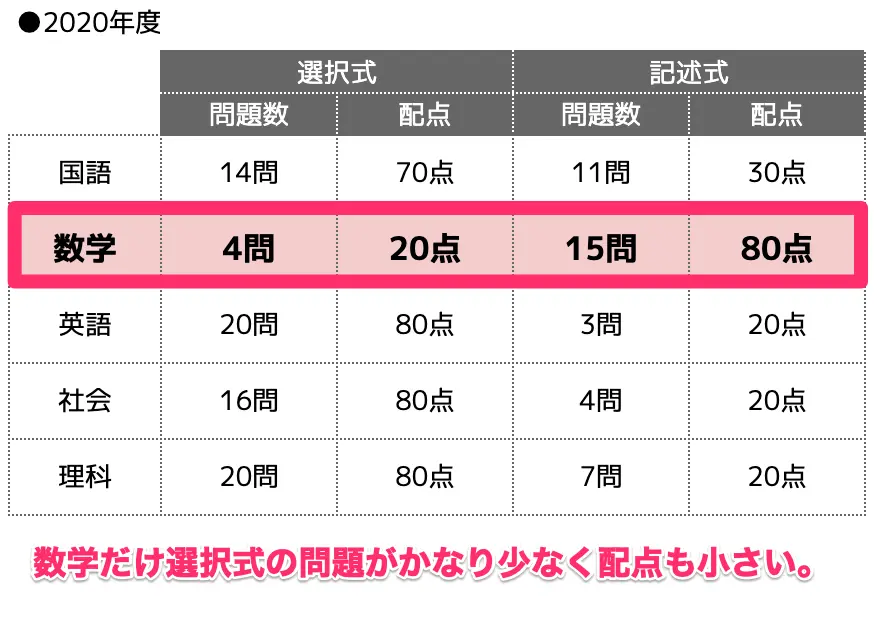

【しぼる理由1】計算ミスが怖い上に、選択肢がないのでミスに気づきにくい

どんなに簡単な計算問題でも、答えを出すまでの 「計算のどこか1つだけでもミスをしたら不正解」 になってしまいます。

国語の作文や英語の英作文なら、誤字脱字が1つあっても、減点対象にはなりますが、それだけでは0点にはなりません。

でも 数学だと+−の符号をまちがえるだけでも0点 になってしまう。

そして、数学は、他教科よりもそのミスに気がつきにくい。

というのも都立入試は 数学だけ「選択式の問題が圧倒的に少ない」ため です。

選択式ならば、対策として、その中から答えを選べばいい。

また、 自分の考えた答えが選択肢になければ、不正解だと気がつきます。

でも ほとんどの問題には、自分の出した答えと見比べる選択肢がない。

だからミスに気がつきにくい のです。

【しぼる理由2】焦ると深く考えなくなり、簡単な問題もミスしやすくなる

急いで家を出たら財布や携帯を忘れたなど、 「時間がなくて急いでやったらミスをしてしまった」 という経験は誰しもあるのではないでしょうか。

このことを実験で表している、JR西日本と大阪大学の共同研究があります。

→高覚醒水準下の注意特性に関する基礎的研究

実験の参加者にクイズを解かせるのですが、

制限時間を設けたり、制限時間を過ぎるともらえるお金が少なくなると、人の行動はどうなるか?

という実験です。

入試の状況に似てますよね。

結果はというと、

「できるだけ速く」作業を終了させることを最優先した

「できるだけ速く」を最優先した結果、「深く考えないとりあえずの行動」を積極的に実施しがちになり、また、取り組んでいる作業以外の異常に気づきにくくなりました

ということでした。

焦ると急ぐ。急ぐと深く考えなくなる。

と読みかえられると思います。

都立高校入試においても、同じことが言えます。

「1問にかける時間を長くすること」が有効

また、この実験ではクイズとして考えるタイプのゲームをやっているのですが、

焦っている状況だと、

落ち着いているときよりもかなり多くのミスをしながら

ゲームクリアをする

という結果となっています。

このゲームでは解けるまで何度も1問をやるのですが、 入試だといったん答えが出たら次の問題にいきます よね。

ということは、 ミスしたまま進んでしまう可能性が高い 。

さらに 都立入試の数学は、選択肢のない問題ばかりだからミスにも気がつきにくい 。

これらをふまえると、都立入試の数学対策は、

- 1問にかける時間を長くして、なるべく焦らなくていい状態にする

- ミスがないかを確認し直すために、見直しをする時間を確保する

これらが有効だと考えられます。

どちらも、「1問にかける時間を長くする」ということになります。

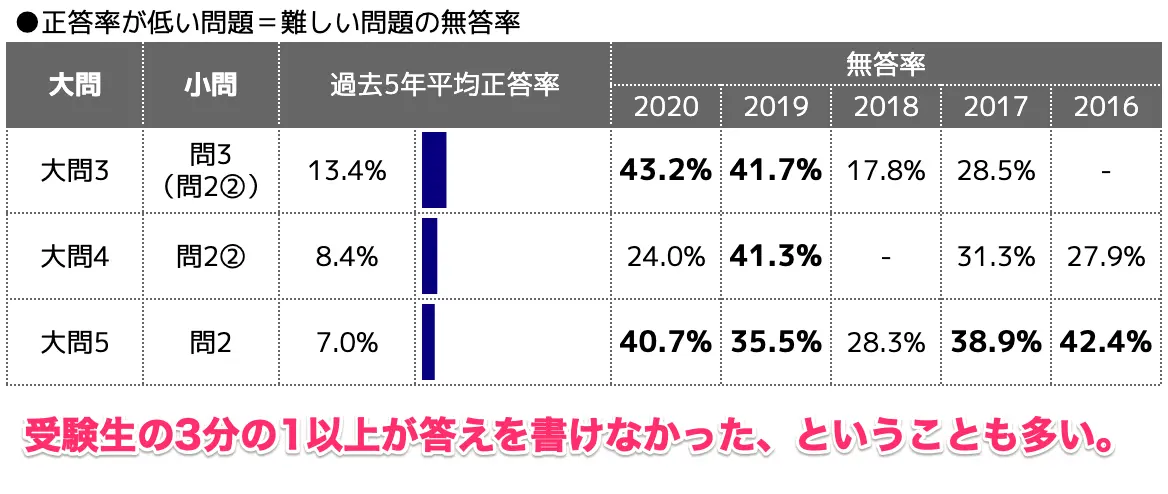

【しぼる理由3】難しい問題に手を出すことは時間を圧迫するだけになりやすい

「難しい問題でもちゃんと考えれば何か答えが出るかもしれない!!」

と思いたいのですが、都立入試の数学対策においては、あまりそういうことはなさそうです。

というのも、都立入試の 数学の難しい問題は「無答率=何も答えを書けなかった率」がかなり高い ためです。

2020年度「大問3の問2」であれば 「受験生の43.2%は何も書かずに終わった」 ということを表します。

大問3といえば真ん中あたりにある問題なので、 取り組めなかったのではなく、答えを出すこともできなかった のでしょう。

このように、 難しい問題は何かしら答えを出すだけでも難しい 。

これは都立入試の数学は、ほとんどの問題が選択肢がない問題であることも要因の1つでしょう。

「選択肢からとりあえず何かを選んで答える」ということができず、すべて自力で答えの数字を出さないといけません。

言い換えると、

カンで答えても当たる可能性はほぼ0

だということです。

2020年度都立入試の数学の最後の問題である「大問5問2」は、受験生の約60%が答えを書きました。

が、正答率はたった1.9%。てきとうに書いても当たらない のです。

このように、難しい問題は手を出したところで答えにさえたどり着かない。

そして、ただ時間だけが過ぎていってしまうということになりやすい のです。

だから、都立入試の数学では、とにかく「正解を狙う問題」を優先する

- 数学は計算ミスが怖いし、選択肢がないのでミスにも気づきにくい

- 焦ると深く考えなくなり、簡単な問題もミスしやすくなる

- 難しい問題は、時間を浪費するだけになりやすい

これらに対して、 「正解を狙う問題」を最優先にする。

- まず「正解を狙う問題」だけを解く

- 次に「正解を狙う問題」の見直しをする

- それでも時間が余ったら「やらない問題」に手をつける

つまり、対策としては、

「やらない問題」の時間を「正解を狙う問題」を確実に正答することにあてる

のです。

こうすることで、焦りを軽減して深く考えるようにし、

また、見直しをすることでミスに気づいて直せるようにするのです。

はじめに、都立入試の数学対策としては「やらない問題」を決めておくこと=問題をしぼることがキモ、

と述べたのはこれが理由です。

問題ごとの出題分野と難易度がある程度決まっている

「試験開始まで問題がわからないのに、やらない問題を決めることなんてできるの?」

と思うかもしれませんが、ある程度できる、というのが都立入試の数学の特徴となります。

というのも都立入試の数学は、

- 問題の分野

- 問題の難易度

がある程度決まっている からです。

出典:令和2年度 東京都立高等学校入学者選抜学力検査結果に関する調査 報告書

都立入試の数学の「各問の狙い」を見てみると、2015年度〜2020年度で変わっていません。

また実際の問題を見ると、問題ごとの出題分野がある程度決まっています。

コロナ影響により出題範囲が狭くなっており、どうなるか読めないところはありますが、

2021年度都立入試もおそらくこの傾向は変わらないので、対策もほぼ変わらないでしょう。

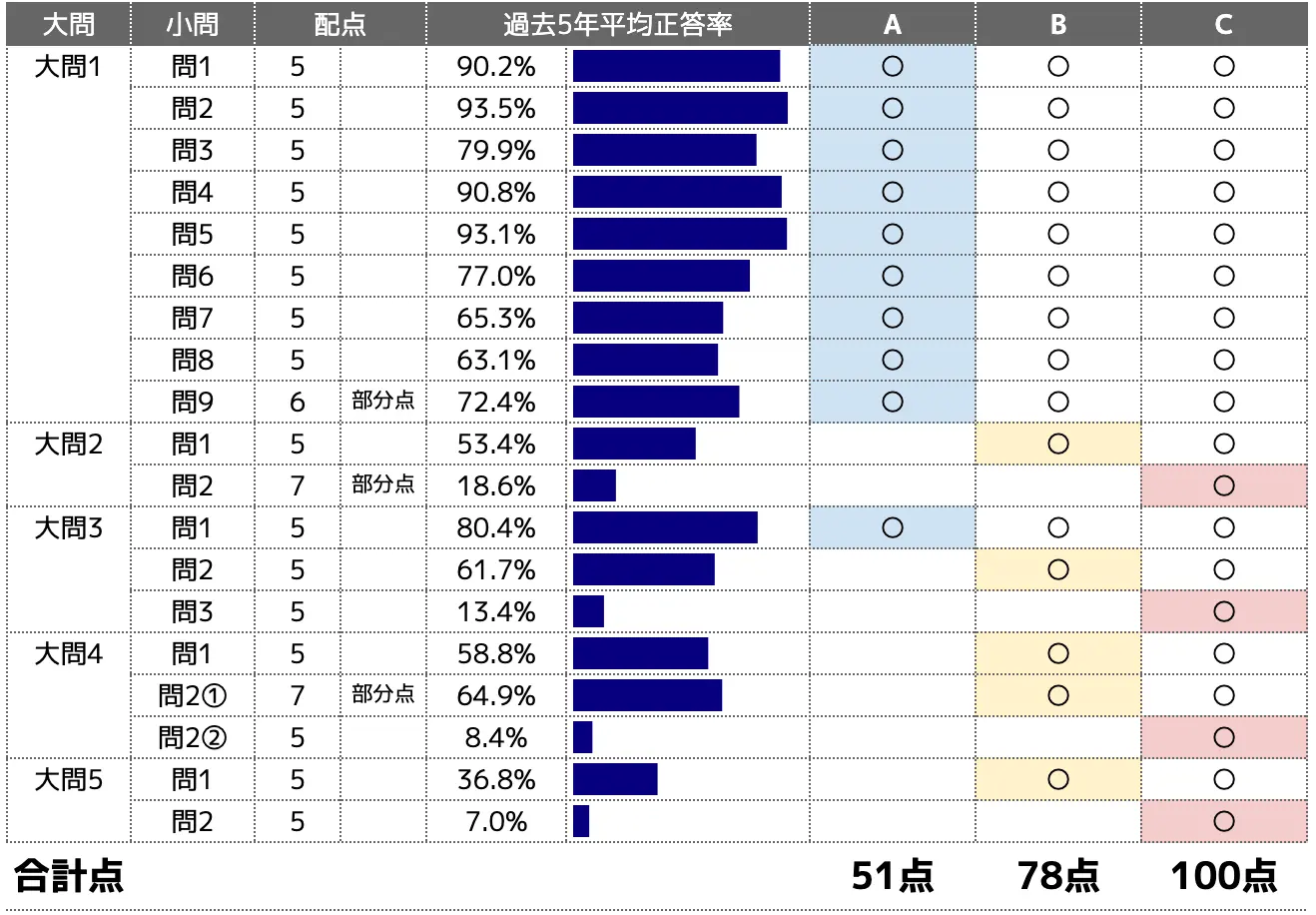

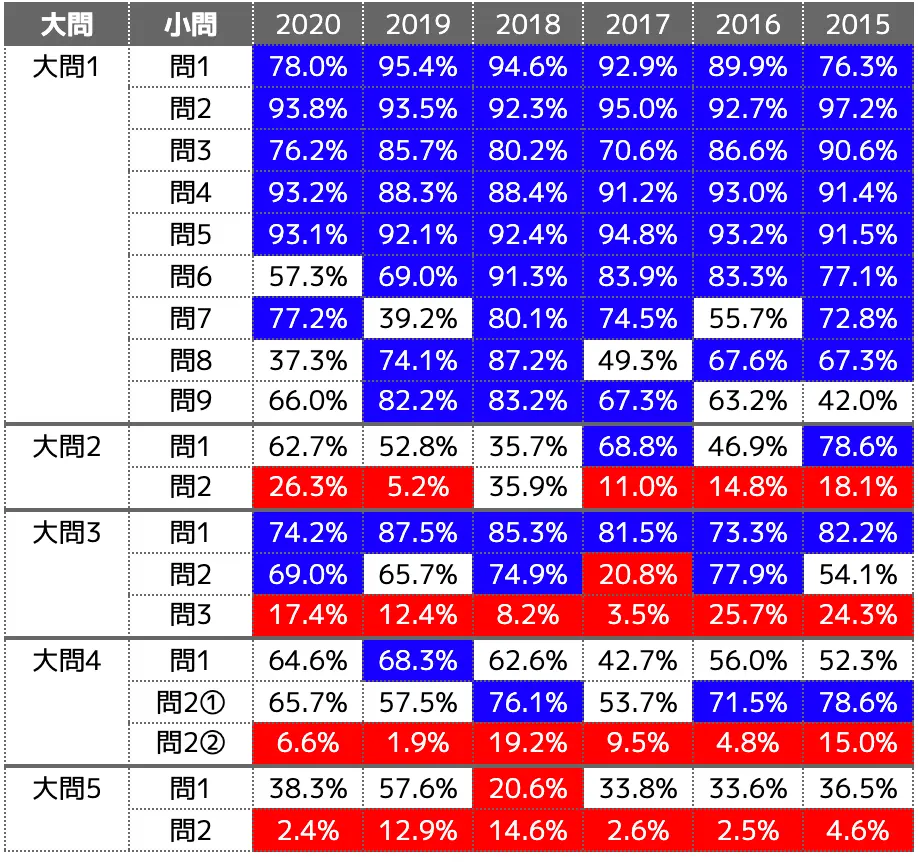

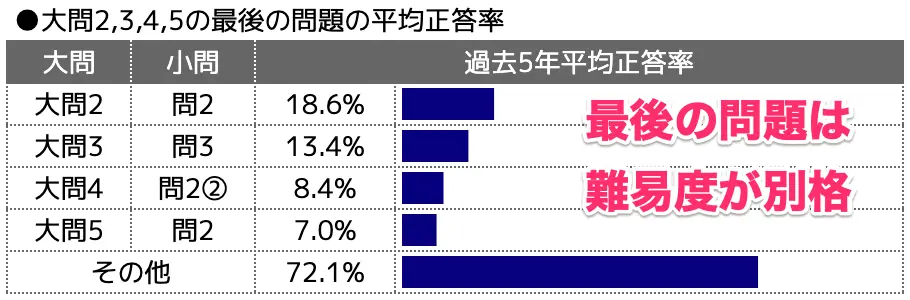

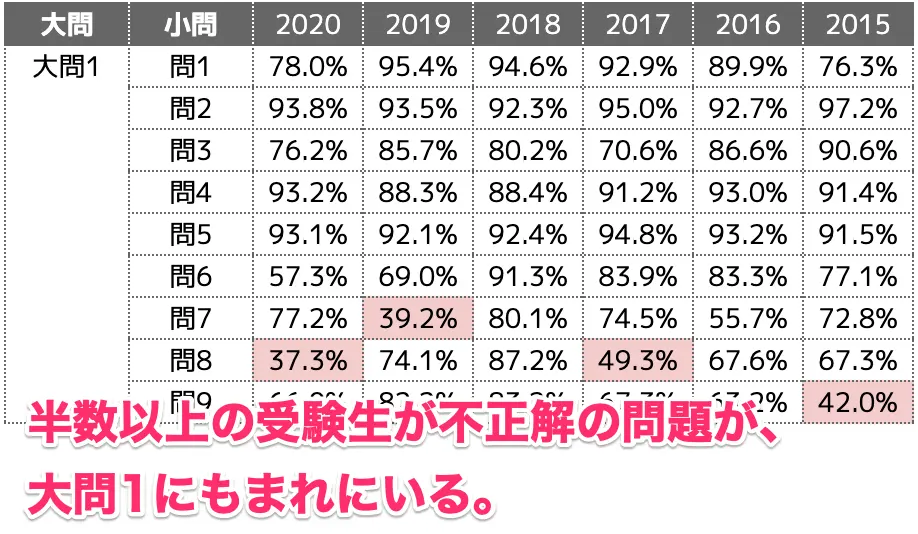

また、 都立入試の数学は「問題ごとの難易度がある程度決まっている」 という特徴があります。

- 青:3人に2人以上が正解している易しい問題

- 赤:3人に1人以下しか正解しない難しい問題

見てみると、若干のブレはありますが、青は例年青いし、赤は例年赤い 。

だから 問題ごとに難易度をある程度予想できる のです。

このように、都立入試の数学では

問題ごとの分野と難易度がある程度予想できるため、事前に「やらない問題」を決めることができる のです。

「じゃあ自分の場合は、どの問題をやって、どの問題はやらないの?」

ということが気になりますよね。

問題のしぼり方は3パターンに分かれ、まずは「現状何点取れるか」で判断する

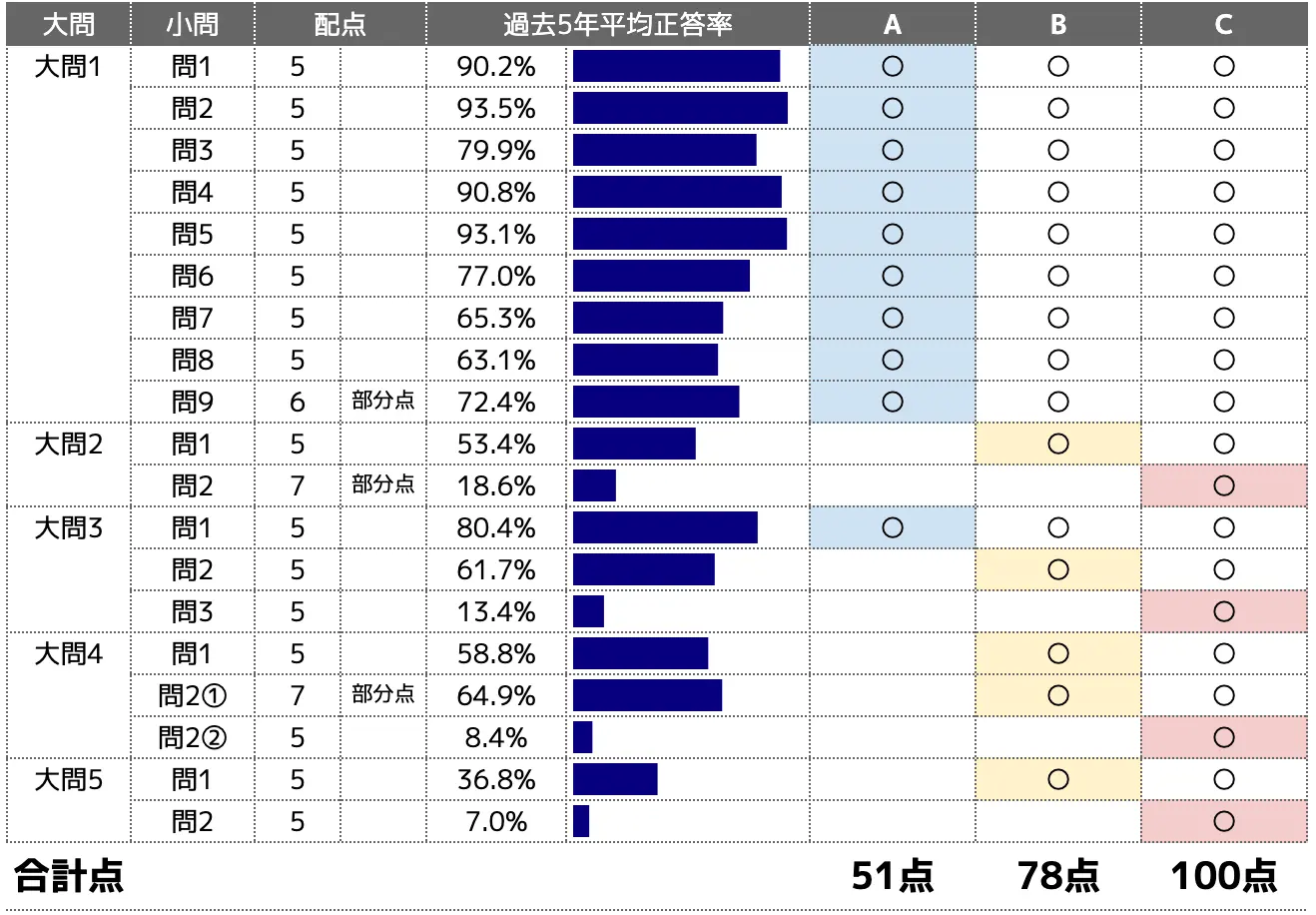

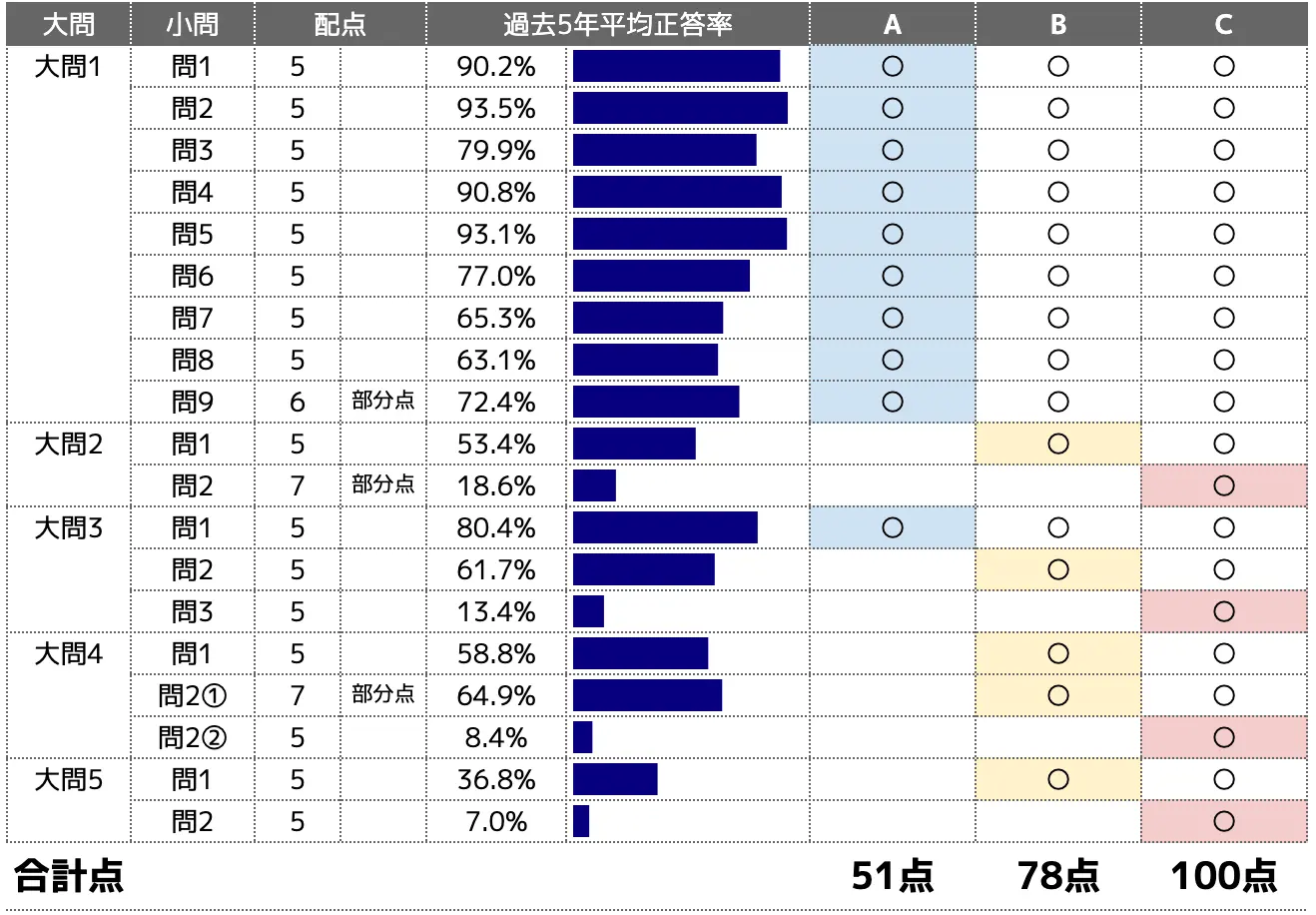

以下の3パターンが基本となります。

(○の問題をやります)

どのパターンかは 「現状何点取れるのか」で決めます。

-

現状「〜40点」程度。なんとか50点取りたい!(数学がかなり苦手。。。)

→ パターンA -

現状「50〜65点」程度。なんとか70点超えたい!(数学はぼちぼち)

→ パターンB -

現状「70点以上」は取れる。なんとか80点以上とりたい!(数学はけっこう得意!!!)

→ パターンC

順番に時間配分も合わせて、対策を簡単に説明します。

【パターンA】現状「〜40点」程度、目標「まず50点」

- 難易度の高い問題に手を出すが、答えが出ずじまい。

- さらに簡単な問題でもミスをしてしまい、結局点数が低くなってしまう。

という罠にはまってしまませんか?

そんな受験生のための対策は

とにかく問題をしぼり、正答率の高い問題を確実に正解すること。

これにつきます。

まずは 「大問1」と「大問3の問1」だけにしぼり、ここを確実に得点することに集中 します。

これだけでも51点。

見直しもやりきった上で、時間があまった場合にだけ 他の問題に取り組みます。

【パターンA】の時間配分は、以下の通りです。

(これは超えないようにしたいという配分です。落ち着いて解いていてこの配分より早いのは全然OKで次に進んでください)

なお、対策としては 見直し2回目では、見直し1回目で答えを変えたものだけ、もう一度解き直し ます。

「大問1」と「大問3の問1」だけ確実に得点しにいく、とはこういうことです。

もし「大問1」と「大問3の問1」の見直しも終わった場合は、「大問3の問2」をやるといいです。

正答率が高い、比較的易しめの問題だからです。

(なお都立入試の数学では、「大問3の問3」は例年かなり難しいので、時間があまっててもやらないこと)

それも終わったら、大問2、4、5の各問1のうちもっと得意な分野のものをやってみましょう。

都立数学の過去問をやってみて、一番正解できたもの、正解できそうだった大問でOKです。

注意点は、これらに取り組むのは あくまで数学「大問1」と「大問3の問1」の見直しまで終わったら、です。

【パターンB】現状「50〜65点」程度、目標「70点に乗せる」

都立数学の過去問をやっていて、大問1や大問3の問1はだいたい正解し、毎回50点は超える。

そんな受験生は、 「大問2、3、4、5の最後の問題以外」をやります 。

逆に言えば、 「大問2、3、4、5の最後の問題」は飛ばします。

つまり、これらは「やらない問題」。

というのも、それらは正答率が格段に低い、 難易度が別格の問題だから です。

そのため、対策として

この別格に難しい問題に手を出す前に、まずは平均的な問題までを確実に得点すること 。

これで配点は78点。

【パターンB】の時間配分は以下の通りです。

(これは超えないようにしたい配分。この配分より早いのは全然OKで次に進んでください)

パターンAと同様に、「やらない問題」である「大問2、3、4、5の最後の問題」に手を出すのは、

「正解を狙う問題」の見直しもやりきって、時間があまった場合にだけです。

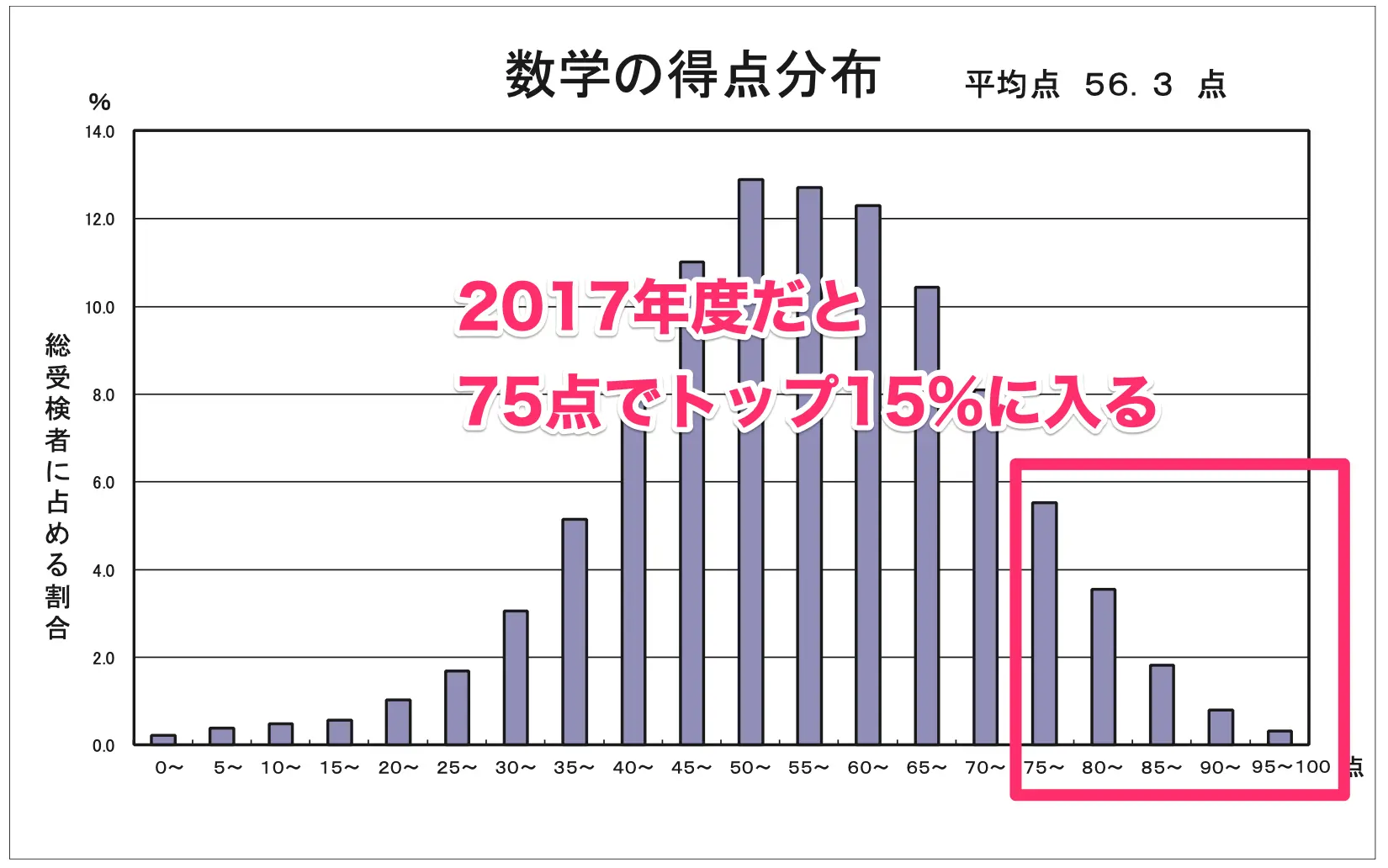

なお、都立入試の数学においては、大問2、3、4、5の最後の問題をすべて解かなかったとしても、

他の78点分を正解すれば、上位20〜30%に入ります。

出典:平成29年度 東京都立高等学校入学者選抜学力検査結果に関する調査 報告書

【パターンC】現状「70点以上」、目標「80点以上」

数学は得意で、得点源。

過去問でも70点はだいたい取っているが、できれば80点以上を取りたい。

そんな受験生は、 基本的には全問やります。

数学の苦手分野がある場合、その大問の最後の問題を「やらない問題」としてください。

ただし、80点以上を狙うなら2問までとしてください。

【パターンC】の時間配分は以下。

(これは超えないようにしたい配分。この配分より早いのは全然OKで次に進んでください)

ここで、とくに注意して避けるべきことがあります。それは

高得点を狙うがあまり、ねばりすぎてしまうこと

です。

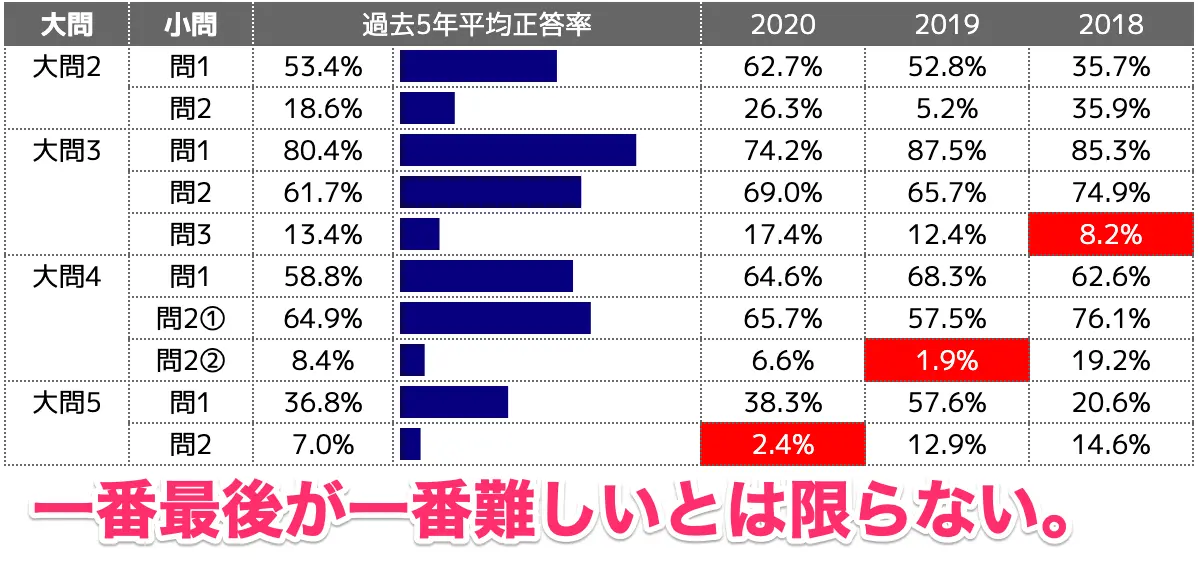

都立入試の数学は、基本的には前から解いていくことになりますが、途中に一番難しい問題があることもあります。

しかもその正答率は非常に低く、めちゃくちゃ難しい。

(2019年度の大問4問2②はたったの1.9%。100人あたり2人も正解していない)

数学は、「考え込んでいたら15分たっていた」といったことがおきやすい教科 です。

全問取り組むため、時間配分は、もともと厳しいです。

そんな中で途中の1問に時間をかけすぎると、後の問題に使う時間がなくなってしまう。

だから、都立入試の数学では、ねばりすぎに注意です。

数学の分野ごとの得意・不得意が明確にある場合は順番を変えてもよい

パターンA、B、Cごとの都立入試の数学の時間配分対策を紹介してきました。

都立入試の数学「大問1」は基本問題が中心なため、先にやってしまった方がいいでしょう。

が、大問2以降については、都立入試の過去問をやってみて、得意な大問、苦手な大問が明確な場合、

- 得意な大問を先にやる

- 苦手な大問を後にやる

というように順番をかえても大丈夫 です。

【都立数学対策】どのパターンでも守りたいルール3つ

都立入試の数学においては、どのパターンでも守りたいルールが3つあります。

ルール①:「やらない問題」は見直し後

ルール②:「3分」思いつかなかったら飛ばす

ルール③:「答えが出せた問題」の見直し優先

です。

どれも「取れる問題を確実に正解する」ためです。

ルール①:「やらない問題」は見直し後

都立入試の数学は、

「やらない問題」を決めておく=問題をしぼる

がキモで、理由は、

- 計算ミスが怖いし、選択肢がないのでミスにも気づきにくいため

- 焦ると深く考えなくなり、簡単な問題もミスしやすくなるため

- 難しい問題は時間を浪費するだけになりやすいため

ということでした。

だから、「やらない問題」に手をつけるのは、

「正解を狙う問題」をなるべく焦らずに解いた上で、

見直しまで終わりミスがないことを確認した後

です。

「二兎追うものは一兎をも得ず」にならないこと、これがもっとも大切です。

ルール②:「3分」思いつかなかったら飛ばす

言い換えると

ねばりすぎ、厳禁

です。

正解を狙う問題は全部正解したい。

したいからこそうまく解けないときに、ねばってしまいがちになります。

パターンCのところでも少し触れましたが、

都立入試の数学は、途中に難しい問題が混ざっていることがあります。

後ろにある 易しい問題まで解く時間がなくなってしまうのは絶対に避けたい 。

(「速くやろうとすると、深く考えなくなってしまう」という研究を思い出してください)

都立入試の数学では、1問の 目安は「3分」です。

もし3分考えても解き方が思いつかないときは、思い切って飛ばしましょう。

ルール③:「答えが出せた問題」の見直し優先

ひととおり最後まで解いたとします。で、まだ時間が余っている。

次のアとイ、どちらを先にやりますか??

- ア:解き方が思いつかずに飛ばした問題に取り組む

- イ:答えが出せた問題の見直しをする

アをやりたくなりますが、都立入試の数学対策としては、

イの「答えが出せた問題の見直し」を先にやります 。

理由は、この2つ。

- 制限時間があるとミスをしやすく、かつ、記述式のためミスに気がつきにくい。このミスをつぶしたい。

- 3分悩んでわからなかった問題をもう一度考えたとき、解けることはあまりない。

都立高校を受験していた生徒を見ていての経験則ではありますが、残念ながら、数学においては

一度わからなかった問題が、あとでわかるというケースは、試験内にはあまりない

です。

(なぜか「試験後」に解き方が思いついたりするんですよね)

なお、 「見直し」というのは「もう一度解く」 といった感覚です。

はじめに気がつかなかったミスに気がつくためにやるので、

落ち着いて、もう一度考えなおす

これが「見直し」です。

(ここでも、焦ってやると深く考えなくなる、という研究結果を思い出してください)

「速度より正確さ重視」 です。

「全部見直しすること」ではなく、「確実にミスをつぶすこと」を意識してください。

【都立数学対策】問題のしぼり方・時間配分・3つのルールのおさらい

問題のしぼり方

- パターンA:現状「〜40点」程度、目標「まず50点」

- パターンB:現状「50〜65点」程度、目標「70点に乗せる」

- パターンC:現状「70点以上」、目標「80点以上」

【都立数学対策】時間配分(これは超えないようにしたいという配分)

- パターンAの時間配分

- 「大問1」と「大問3の問1」だけ確実に得点しにいく。

- 見直し2回目では、見直し1回目で答えを変えたものだけを、もう一度解き直す。

- パターンBの時間配分

- 「大問2、3、4、5の最後の問題」に手を出すのは、見直しもやりきった後。

- パターンBの78点分を正解すれば上位20-30%に入る。

- パターンCの時間配分

- 全部やるが基本。

- 苦手分野がある場合、その大問の最後の問題を「やらない問題」に。ただし2問まで。

- 数学で高得点を狙うがあまりのねばりすぎにとくに注意。

【都立数学対策】3つのルール

-

ルール①:「やらない問題」は見直し後

→「正解を狙う問題」のミスをなくすこと。「二兎追うものは一兎をも得ず」にならないようにする。 -

ルール②:「3分」思いつかなかったら飛ばす

→ 途中に難しい問題が混ざっていることあり。易しい問題まで解く時間がなくなってしまうことを避ける。 -

ルール③:「答えが出せた問題」の見直し優先

→ まず「答えが出せた問題」を落ち着いて解きなおす。一度わからなかった問題が、あとでわかるというケースは試験内にはあまりない。

都立入試の数学は、できる問題を確実に正解することが王道

数学はすごいひらめきが必要な科目のように感じるときがありますよね。

ただ、日々都立高校を目指している生徒を見ていて感じるのは、

高得点を安定して取る生徒の共通点は、そういうひらめきが優れていることではない

もちろんそういう生徒もいるにはいるのですが、共通点はもっと別のところにあって、

基本の問題を絶対にまちがえないこと

だと日々、都立高校入試の勉強をしている生徒を見ていて思います。

安定して高得点を取る生徒は、基本問題を絶対に落とさない。

記事でも出てきましたが、難しい大問2〜5の最後の問題を1つも解けなくても、

他が全部正解なら上位20%-30%に入ってしまう。

言い換えると、都立入試の数学では、

難しい問題ができなくても、100人中20位ぐらいには入るということです。

難しい問題を解けるということも素晴らしいのですが、まずは基本的な問題を確実に正解するようにする。

そのために問題をしぼりこみ、落ち着いて解き、見直しをしっかりする。

これが王道です。